12岁的赞恩身在狱中,“落在黑暗里,便在黑暗里愤恨”。硬要在一片黑暗中,瞎摸瞎撞出一个可以解释的对象。于是他在法庭上说:“我要控诉我的父母。”丧失了感知和思考能力的父母,眼泪是如此无奈和懒惰。然而赞恩在独立谋生的过程中,似乎也陷入相似的无奈。

《境界》独立出品【影评】

文 | 报童

播音 | 文君

在谷歌中搜索关键词“黎巴嫩难民”,最新的新闻显示一艘载有8名叙利亚难民的船,于5月13日在黎巴嫩北部附近的地中海海域沉没,造成5人失踪。

四年前,一个叫艾兰·库尔迪的3岁叙利亚男孩,成为全球新闻的头条。他随父母经地中海偷渡欧洲时溺亡,遗体被冲上沙滩的照片让无数人心碎。

心碎的人中有一位名叫娜丁·拉巴基的黎巴嫩女导演,她收起眼泪,付诸行动。“由于我们成年人做了决定,这些孩子就像牵线木偶一样任我们摆布。无论我们提出要打什么仗,无论我们创造了什么样的系统性混乱,孩子们只能承受。”拉巴基在接受BBC专访时如此说。

经过三年的调研、六个月的拍摄、五百多个小时的素材、两年的后期制作,电影《何以为家》在国际上赢得一片赞誉。片中小男孩“赞恩”的流浪之旅,映射出这个世界的荒谬和恐怖。在“六一”儿童节刚刚过去的时候,再次把成人世界的失序摊开在每个人面前,逼问你我的回答。

层层叠叠一堆大得可怕的东西

戏中的“赞恩”,生活在黎巴嫩首都贝鲁特的贫民窟中。家庭的贫穷甚至无法让他和弟兄姊妹出生后在政府合法登记,生来就成为“黑户”。即便如此,他的父母仍然在生育。“赞恩”就是这个小男孩在现实生活中的本名。作为一个生活在黎巴嫩的叙利亚难民,他觉得这部戏演起来很简单,因为这就是他的生活。

电影中,暴力和毒品的生存环境、父母的虐待和忽视,造就了赞恩远超年龄的成熟。然而,当12岁的赞恩用尽带着狡黠的机灵,也无法阻止11岁的妹妹被父母卖给房东做新娘时,他逃走了。在流浪的途中,赞恩带着质朴的善良和勇气,依然会默默善待毫无血缘关系的弟弟。虽未受过一天教育,赞恩总能用耳濡目染学到的聪明艰难地生存下去。流浪归来的赞恩,得知妹妹死于孕期大出血,便对房东妹夫以血还血,结果锒铛入狱。

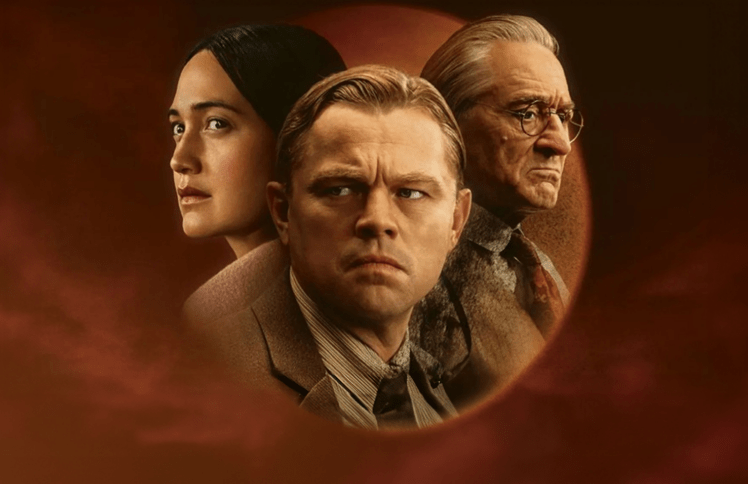

“我要控诉我的父母,因为他们生了我。”在电影海报上,赞恩的微笑下,写着这句残酷又让人心疼的台词。

于是许多代入感极强的中国观众开始困扰,“生,还是不生,这是个问题”。然而,人们稍加追问就会发现,赞恩的父母并非恶之本源,赞恩控诉的何止是一个“管生不管养”的原生家庭悲剧?!

贝鲁特曾被称为“东方小巴黎”,在法国殖民统治下拥有非常繁荣的街区。然而殖民者离场前出于有意的恶毒或是无知的愚蠢遗留下一连串的恶果,当地天主教徒与穆斯林族群陷入持续多年的血腥仇杀,让这个曾被评为全球十大最佳旅游胜地的城市成为一道迟迟无法愈合的伤口。于是,“东方小巴黎”满布疮痍地沦为一个“悲惨世界”,成为对以巴黎为象征的现代文明世界的控诉。

在西方的那个巴黎,法国文豪雨果在《悲惨世界》中写道:“想往上看时,便又恐怖又愤怒地看见在自己头上,层层叠叠地有一堆大得可怕的东西,法律、偏见、人和事,堆积如山,直到望不见的高度,崇危峻险,令人心悸,它的形状不是他所能知道的,它的体积使他心胆俱裂,这并不是旁的东西,只是那座不可思议的金字塔,我们所谓的文明。”而年幼的赞恩在命运的谷底抬头向上看的时候,父母的脸挡住了他所有的思考。

雨果用整整一章来详述冉阿让在狱中的心灵变迁史,他自设法庭,借由良知开始了一场审判。先是审问自己,接着是社会,最后是信仰,结果是这三者都有罪。“假使磨盘底下的黍粒有思维的能力,它所想的也许就是冉阿让所想的了。”一个被生活碾压的人的精神世界,大抵如此。

狱中的赞恩和冉阿让一样,“落在黑暗里,他便在黑暗里吃苦,他便在黑暗里愤恨,我们可以说,他无往而不恨”。愤恨不仅仅是一种情绪,它会让人变成一个理性的梦游者,硬要在一片黑暗中,瞎摸瞎撞出一个可以解释的对象。对于赞恩,这个对象就是他的父母,一对没有能力更没有意愿养育孩子却依然在生育的父母。

赞恩的父母在戏中声泪俱下地自我辩护,既没有得到儿子的原谅,也没有唤起观众的一丝同情。人们顶多是对堕落的人性,发出一声无奈的叹息。这声叹息同时也是对黎巴嫩、叙利亚、也包括巴勒斯坦、甚至我们周围的地方比如某个大都市的城乡结合部、某个经济陷入崩溃的县级市,所发出的叹息,是在现存框架下看不到出路的叹息。

追寻彼岸的身份焦虑

从本质上讲,赞恩的流浪之旅是一场对彼岸价值的追寻。流浪的赞恩的第一次转折,是在大巴车上邂逅了游乐场的看门老头(此段在国内公映时未播出)。这位把自己打扮成类似“蜘蛛侠”,却自称“蟑螂侠”的滑稽老头,与赞恩展开了一段颇有深意的对话。虽同为节肢动物,但“蜘蛛侠”和“蟑螂侠”的身份差异是显而易见的,一个是漫威电影中的救世英雄,一个是现实中被唾弃,却挣扎着想活出人样的边缘人。

赞恩跟着老头的脚步来到游乐场,却找不到属于自己的快乐。在一个游乐设施上,他扒开穿在女人像上的衣服,让一对塑料的乳房暴露在压抑的空气中,仿佛是对自己母亲的寻找和无声的控诉。

赞恩的第二次转折,发生在暂时收留他的埃塞俄比亚非法劳工泰格斯被抓之后。赞恩带着和自己没有血缘关系的弟弟——泰格斯的宝宝,在集市上遇到了另一个叙利亚难民小女孩梅苏。此时的赞恩,纵使有百般的勇气也已然身心俱疲,自顾不暇。

然而,梅苏的出现却带来了两个好消息。一个是作为“黑户”的赞恩虽然生于黎巴嫩,但只要让难民营的官员相信他具有难民身份,就能领到填饱肚子的救济,以解燃眉之急。另一个是属于彼岸乐园般的盼望:梅苏口中那个叫“瑞典”的地方,是一个没有纷争,且能拥有一片自主小天地的国度。

泰格斯常年为自己在眼前黎巴嫩这个此岸世界里的身份苦苦挣扎。对赞恩来说,关于彼岸的“好消息”直接解放了他,吸引一无所有的他用尽聪明才智,为那张去往彼岸的船票奔波。直到有一天,发现自己和弟弟在贫民窟的蜗居也被人侵占了。走投无路的赞恩在良心挣扎了许久之后,不得不相信了人贩子口中两全其美的解决方案:把泰格斯的宝宝交给对方,期待人贩子能为弟弟找到一个好的收养人家;同时接过400美元,期待这笔钱可以为自己换回一张船票。

故事至此,赞恩离彼岸的距离就只差一张此岸的身份证明了。殊不知在命运的捉弄下,返家寻找出生证明的他,却拿到了一纸死亡证明。妹妹难产的死亡证明成了唯一与赞恩有关的身份文书。赞恩提着刀,飞奔而出,冲向了妹夫。赞恩倾其所有所追寻的“福音”,急转直下成为了“祸音”。

赞恩最终和泰格斯同归一处。狱中的他彻底失去了对彼岸的盼望,无论是牧师藉着音乐的监狱探访事工,还是同在狱中的穆斯林的祷告,都无法让赞恩向上仰望。赞恩的愤恨也由此开始,他走上法庭控告自己的父母。

他对父母生育权的控诉,实为对自我身份的追问。如此愤怒的追问源于他无法接受,将他丢弃的人却赐予了他儿子这一身份。赞恩不再相信赐予,他竭尽全力来争取彼岸的身份,但这条路可望而不可及。

失序世界的野蛮生长

这部电影的原名叫“Capernaum”(迦百农),按照导演的解释,在法语里所表达的是“失序或混乱”。迦百农在五世纪之前的正式名称叫作迦弗农(Capharnaum)。按照希伯来语,称为Kefar Nahum ,Kefar的意思是乡村,Nahum 是旧约的先知那鸿,意即“那鸿之村”。那鸿的意思是“安慰”。

这座“安慰之村”在耶稣传道之时颇受关照,甚至被耶稣称为“自己的城”。在迦百农的犹太会堂里,耶稣宣告:“我就是生命的粮。到我这里来的,必定不饿;信我的,永远不渴……凡父所赐给我的人必到我这里来;到我这里来的,我总不丢弃他。”藉着耶稣,每个流浪的人都有了重新寻回自己身份的可能。

然而,正是这座“耶稣之城”,在经历了无数神迹和教训后,却遭到耶稣无情的责备:“迦百农啊,你已经升到天上,将来必坠落阴间;因为在你那里所行的异能,若行在所多玛,它还可以存到今日。但我告诉你们,当审判的日子,所多玛所受的,比你还容易受呢!”究其原因是这城的人终不悔改。

赞恩的父母身而为人,却丧失了感知的能力和思考生活的能力。对于恶行表现得如同吃饭喝水一样习以为常。这就是为何他们很难唤起人们同情的地方,他们的眼泪是如此的无奈和懒惰。赞恩的父亲每次出境,都是一幅霸道又自卑、懒惰却软弱的渣男形象。电影中的他唯一赚得的一笔钱是把初来月经的女儿卖给房东做童养媳。赞恩的母亲早已教会孩子熟练地撒谎,在各个药店开出处方镇痛药,在家中简单加工后,作为廉价毒品四处贩卖。

赞恩父母在法庭上的自我辩护中一再强调,“其他人若处于相同的处境,也会做一样的事”。他们真的只是悲惨世界中无可奈何的齿轮吗?仿佛在这个“悲惨世界”中,他们唯一能做的就是用一个错误去弥补另一个错误,努力着凑合度日。

这个世界的确遍满罪恶,当我们抬头就会发现头顶上层层叠叠的那一堆大得可怕的东西。但这并不意味着“集体的罪恶”可以取代“个人的罪行”当付的代价。当我们选择成为恶行的帮凶时,我们用“别人也这样”来宽慰自己的良知,来安抚自己惧怕公义的心。但即使是“无辜的”赞恩,在捅伤自己禽兽般的妹夫之后,依然要在这个世界的法庭上付上代价,何况那些不那么无辜的人?

作为一个有灵的活人,思考是区别其他生物之动物性的重要特征。旧约时代的以色列诗人如此描述思考的意义:不从恶人的计谋,不站罪人的道路,不坐亵慢人的座位,惟喜爱耶和华的律法,昼夜思想,这人便为有福!拒绝恶秩序,同时从上帝的话语中得力量与赐福。换言之,只有赞恩父母的无奈和平庸、赞恩的善良和愤恨,都被置于上帝话语的光照下,才有可能发生生命的翻转。当我们的生命中缺失了上帝的话语,即恩典之善的源头,一个空虚混沌,渊面黑暗的失序世界势必会野蛮生长。

影片的最后,拍摄证件照的赞恩终于因为有了合法的地上身份,露出了与年龄相符的微笑。然而,在雨果的笔下,冉阿让却哭了,与十字架的相遇让他“淌着热泪,痛不成声,哭的比妇女更柔弱,比孩子更慌乱”。因此冉阿让彻底告别了过去的自己,而赞恩在他所有的努力中,我们却没有发现一个有力的确据来回答:他长大以后怎样才能避免成为他父母的样子?一个失序的世界,在复制世界的失序。

马丁·路德曾引用《罗马书》中的“心意更新而变化”,来描述罪人因感知复原而引起心灵的转变、进而恨恶自己罪恶的悔改过程。我们要么活在感知逐渐麻木、灵魂日益枯萎之中,要么活在除去罪疚的辖制、恢复感知,对罪敏感、对善渴慕之中。这既是赞恩的危险所在,也是赞恩的希望所在。

版权声明:《境界》所有文章内容欢迎转载,但请注明出处,来自《境界》,并且不得对原始内容做任何修改,请尊重我们的劳动成果。投稿及奉献支持,请联系[email protected],如有进一步合作需求,请给我们留言,谢谢!

Leave A Reply