导读:由于家庭背景,1949 年后父母命运多舛,我从小一次次经历委屈和挫折。到美国进修的第一天,就领受到“无缘无故的爱”。一个人生命里的光点亮了,自然会照亮身边的亲人。我回到内心真正感动的所在,重新思考灵魂的归宿,就象从世界的诱惑中找回丢掉、破坏的人性。

《境界》独立出品【境界如画】

受访嘉宾丨赵尔俊

采访丨郭颜

赵尔俊简介:旅美华人画家,美国维吉尼亚大学美术学院教授。2017年6月24日-8月26日,系列作品《伊甸》在上海M艺术空间展览。

我祖上是满族正蓝旗的贵族。清朝入关后,朝廷派遣我的祖先驻守四川,于是整个家族搬迁到成都。

我爸爸是一位才子。抗战时,热血沸腾地弃文从武,期待像祖先一样驰骋疆场,为国效力,建立功勋,没想到弃文从武这一步却使他和家庭遭受极大苦难,因为我爸爸1938年参加的抗日青年干部训练班,后来划属国民党军统。1949年后,这个归属系统使爸爸成了重量级“历史反革命”。

家庭对一个人的影响至关重大且意义深远。如果要描写我父母的人生,1949年以后就命运多舛,好像所有的事情都遇到了。但若回想父母,他们留给我的都是美好的回忆。他们是最好的父母,如果有机会再活一次,我仍要选择他们作我的父母。

妈妈变成需要照顾的小女孩

像许多旧时代的中国母亲一样,妈妈极其温柔、贤淑、美丽。父母之间相亲相爱,我从小到大都没看见他们红过脸。由于爸爸的军统身份,在文革和历次的阶级斗争中生活很艰难,但父母一起恩爱地度过坎坷的几十年。即使在每个小钱都数算着花的日子,父母还不忘给我们买礼物。记得一次的生日礼物,是一本小书,内页写着“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。

妈妈的家庭没有复杂背景,当时不少人劝她离婚。她本来是学音乐的,在四川省歌舞团工作。因为她不愿意和爸爸划清界线,被迫离开歌舞团,一直在金河小学教音乐。

小时候,妈妈会把学校里的风琴搬回来修理,然后我们就跟着妈妈学琴。西窗下琴声起处,晚霞中群鸟归巢。在家里一起唱歌,就忘记了生活的清苦。爸爸还说:“人们花那么多时间精力去赚钱,再花时间买食物,再大费周章烧出花样,吃到肚子里拌一拌,最后都是一个结局。” 所以我们家的精神生活永远高于物质生活。门外是阶级斗争,是苦毒仇恨、魔鬼谎言,关起门来的家有音乐和爱,却很甜很甜。这样的生活一直到1977年初。

1979年我爸爸被平反,政府说:爸爸和他的军队是起义的,四川是和平解放的。妈妈在之前的1977年初突然生病,一下子就倒下了,在医院一直昏迷。

医生说妈妈不会醒了,爸爸一夜之间苍老了。医生跟他说,要给妈妈要打一种药,照影才能查出血管的问题。医生说这个检查有风险,爸爸一遍一遍地问“是什么风险呢?”眼看着爸爸头发一夜就白了。后来我们把妈妈接回家,每天在家里唱歌给妈妈听,后来妈妈竟然醒了,但妈妈不会说话了,很多事情也忘了。我们教她重新说话。虽然人都不认识,话也不会说,妈妈还是会唱那些老歌。妈妈用随便的名字叫我们四个孩子,但是她还像从前一样叫爸爸“爸爸”。

妈妈生病时不到五十岁,八十多岁过世,瘫痪失智三十多年。原来的妈妈不见了,变成一个随时需要照顾的小女孩。这三十多年,我们从未为妈妈好好哭过,一个个事件不停需要面对。在这个过程中,靠一种坚强在内心顶着。学心理学之后晓得,妈妈的病,是我心里很深的一个还没有处理好的伤口,碰到了就会痛。

母亲在我心里是最温柔的爱的典范,姐姐尔倩在母亲节的文字:“父母是根植于心底的深深的爱,无论在运动不断的岁月还是残酷的文革,无论是健康还是疾病,父母永远是纯真爱情的典范。愿父母在阳光明媚,鸟语花香的天堂幸福快乐!”

我在日记里写下,“上帝很爱我”

由于家庭出身,我从小就要付出几倍于别人的努力,才能得到一点应有的权利和认可,有时甚至很拼搏也得不到承认。

小时候我就在日记里写下:“上帝很爱我。”其实,那时我还不认识这位上帝。

虽然我获得过成都市少年乒乓球冠军,却进不了专业队。当运动员的梦想被击碎后,我开始画画。我的绘画细胞来自于奶奶,奶奶画国画,工笔画是绝活儿。姐姐大我7岁,是做漆器的,多次获得全国奖项,曾为人民大会堂的四川厅制作大型漆画。

1977年恢复高考,我报考了四川美术学院, 何多苓、程丛林、周春芽都是这个学校的。最终又因非成绩原因而被挤出录取名额。这是学画画的第一次失利,但还是拜了师,认识了画画的群体,有了一个好的艺术氛围。

1978年我上了苏州丝绸工艺美术学院,毕业后留校任教,又去中央美术学院助教进修班深造。1991年我随丈夫去美国,进入维吉尼亚大学美术学院求学,获得硕士学位,成为美中友协的理事,并被该校受聘为教授。

由于家庭背景的关系, 我小时候一次次经历委屈、失落和挫折,所幸没有沦为悲观愁苦的人,反而看破俗世里的争竞、虚浮和伤害。常常处于人生逆境和困顿,骄傲和自我实现的意愿就一次次被打压下去。我的朋友、知名画家何多苓说:“无论生长的坎坷,成熟的挣扎,母国的背境与异乡的漠然,在赵尔俊那里都没有成为负担,尽管有冲突,但带来新的创作冲动与源泉。”

在爱里被更新

到美国第一天我就被接机同学拉到了教会,开始领受弟兄姐妹倾泻而来“无缘无故的爱”。有一次开车抛锚,我的车死在马路中央,后面一辆车下来一群人,奋力帮我把车推到修车店,然后就离开了。临走一个人对我说:“耶稣爱你。”他们不留姓名,却让我记住耶稣的名字。

丈夫是我大学同学,他多才多艺,油画国画、书法篆刻、做建筑和室内设计,还手工制作家俱。他是著名室内设计师,是多面手,我就是只干画画这件事情。

初到美国时,靠他的奖学金生活,很拮据。很多人改行学电脑赚钱,我也说要去学电脑拿个执照。还记得我俩当时驱车旅游,他手捧着方向盘对我说:“你啊,只适合干一件事,你的才能在画画上,别的就不要去想了,好好画画吧。” 我们当时和另两个邻居合租一个房子,有时候我会帮别人画一些肖像。拮据的现实动摇画画信念时,就被他一棒子打回来了。

结婚35年我们俩人关系非常亲密,可是在亲密关系中人迟早会受伤。原生家庭成长经历的差异,也显而易见。深一层看,每个人的生命里,都有一些强烈、痛苦的经历,让你在不知不觉中做了影响一生的重要决定。这些潜意识中的“内在誓言”在亲密关系中具有决定性的影响。在他那里的小事,于我却可能很严重。

我们不仅是孩子,还是在潜意识的暗室藏着伤痛而不自知的孩子。在潜意识的暗室里,我们很容易受到刺激后按内心即有的冲动反应,而意识不到我如此冲动的情绪从哪里来的,内心深处的需要到底是什么,这黑暗中的舞蹈,常常不知不觉地伤害对方。亲密关系很像潜意识的暗室中双人在共舞,若要不踩脚、摔跤,需要有人为爱点燃一盏灯,那是生命的灯。

一个人生命里的光点亮了,自然会照亮身边的亲人。点灯便是修理、成长。首先修理自己不是修理对方,因着一个人的改变,整个家庭会慢慢发生健康的改变。女人在家庭的改变可以影响男人生命的更新。

真正美好的关系,和美好的生命一样,应该经历过打击,甚至是破碎,然后修复、重建。真正的关系必须要进入到最深处、最痛的地方。爱的关系是人生最重要的功课,更深的医治来自经年累月的潜移默化、把爱的经验内化于心的过程,把过去的伤害变为恩典和祝福。

“人类”始终是我最有热情寻索的对象

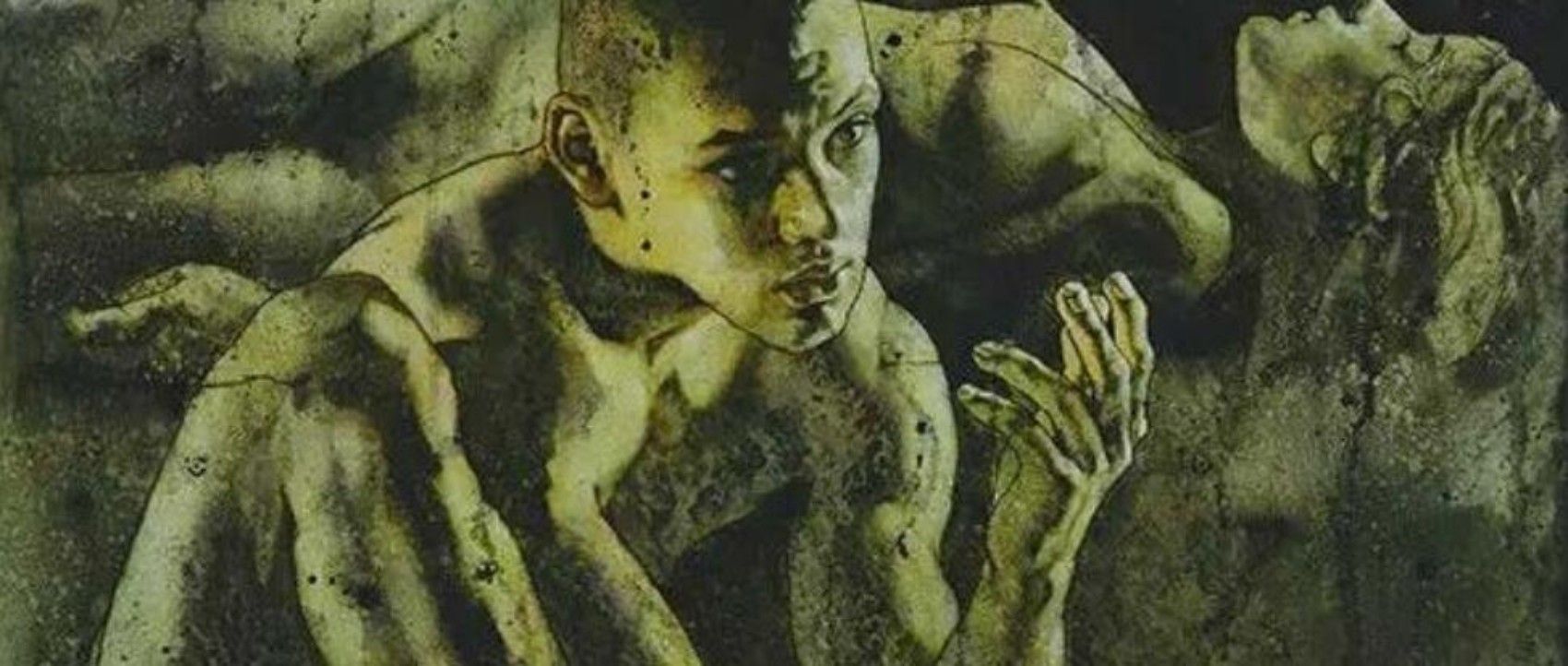

不少人说我的作品里有雕塑感,的确我个人非常喜欢雕塑,喜欢米开朗基罗、罗丹,看到他们创作的人体,心里好像有一根弦在与之产生共鸣。脱开了血肉之后,雕塑从人体中抽象出来了,更接近音乐,更接近灵魂。我很想画灵魂,这些画中的人体是我内心里需要表达出来的东西,含有灵魂的饥渴。

几十年,我专注研究人体。画中的线条,我看待它们就像音乐的曲谱一样。在中国画里,无论是写意还是工笔,我都很注意去看去研究,渐渐我把画中的造型和结构都交给了线条。

记得初到美国时,觉得自己身怀绝技,拥有很高的写实技巧,但当时美国艺术环境整个是在做后现代,有点像目前中国艺术当代的语境。展览大厅有学生在睡袋里睡觉,他的作业就是在大厅里睡一个星期。现实是他被房东赶出来,没房子住,正好做这个作业还有地方住,这样搞艺术让我很反感。当时老师们已经没有人(能)画写实了,他们成长在抽象表现主义时代。他们看到我的时候感觉像是看到了外星人。老师和我讨论作品时说:如果按照原来的方法画画,是没办法交作业的。

在后现代的领域里,就是要打破原来的传统。其实我后来觉得当代艺术也有不少好的东西,只是刚开始创作时,内心非常抵触后现代,为交作业我挣扎后似乎找到了方法,用传统技巧画美术史里重要的作品。西方人的观念里,像蒙娜丽莎,都是几百年的传统,习惯了他们的形象,把这样的故事重新编排,刻意的给观众带来冲击。 这一系列作品叫:东方遭遇西方,画了十几张,大家觉得很好,赞美它们已经突破了传统的语境,后来居然还得了奖。美国的评论家这样写:“一个年青的中国女人登上了艺术舞台…她早期的传统艺术训练给予她精湛的技巧,在素描和油画的所有领域,让她游刃有余地拆解,改写,诠释任意一个古典大师的作品,她把这些优势用绝妙的方式与西方现代理念相结合。她的作品通常并列亚洲文化的气韵意念,造型及色彩与西方美术史中标志性的形象。她做得不动声色,她的油画看起来有难以言传的朴素品质,正是这古典高贵的特质和修养构成了她作品的基础……有意思的是二十年之后,在美国到处都在搞的东西,却又很新鲜的在中国热气腾腾了。”

毕业之后,我的艺术又有了第二次转变,更确切地说是回转,我不再去发展后现代的、符号性的绘画风格,而是回到我内心真正感动的所在,重新思考灵魂的归宿,就象是我们在世界的诱惑试探中丢掉了的、失去了的、破坏了的人性应该被重新找回来一般。

艺术家要首先感动自己,然后真诚的表达。其实当我还没有下笔时,70%的画面已经在心中成型。我的创作偏向于感性,但我表达出来仍然是理性和准确的,研究解剖什么地方是骨点、肌肉在什么运动状态下会膨胀。绘画需要有能力去控制画面,但绝不能只依靠技能和方法,要专注在表述人物内在的精神上,而不是思考骨骼比例对不对。艺术家里面对创作要怀有深度的热情和激情。

之前我勤奋创作,期许出类拔萃的成就,现在觉得每个人其实都很平凡渺小。艺术应该很真诚,艺术家必须是真诚的,如果总是想如何投机取巧、迎合社会潮流,追是追不上的。审美因着考虑现实因素被扭曲,价值观和审美都随着整个世界的拜金物质化,变成在“玩艺术”或“搞艺术”,甚至抄袭和剽窃。

有一次做心理测试,结果令人愉快地大笑,我的心理年龄只有十八岁。相信就是这份天真,对我和我的艺术尤为重要。休闲时我最爱四处旅行,面对着大海蓝天,用赤子之心与神所创作的大自然说说话,就像是在祷告时我能够感觉到耶稣的膝盖,感觉到神就在这儿,甚至可以拥抱祂。

这次(6月24日-8月26日)我在上海M艺术空间展览的《伊甸》系列作品看似本能贯穿的画面,更像是我潜意识的水底,藉由画笔使内在精神浮出了水面。换言之,我的艺术就是我眼中灵魂的模样。“人类”将始终成为我最有热情去寻索的对象,而具有灵魂性的人体是我会继续不断追求的。每当长久地凝视他们/她们,那些形与形、骨与骨的交汇,总会直抵我心底最为柔软纯洁的地方。

我想若是上天赋予我触觉敏感的心灵和创作的动能,或多或少触碰到了些许人类裸露的神经,寄望能抚慰那客居世间生命的苦楚和重返伊甸的丝丝乡愁。

版权声明:《境界》所有文章内容欢迎转载,但请注明出处,来自《境界》,并且不得对原始内容做任何修改,请尊重我们的劳动成果。投稿及奉献支持,请联系[email protected]。如有进一步合作需求,请给我们留言,谢谢。

Leave A Reply