斌哥的江湖,有钱有人就有成功;巧巧用爱情对抗江湖的凶险。但区区20年,一切就幻灭如一把火山灰。无论我们在哪个圈子里混江湖,时光好像大浪淘沙。不甘心用正能量挠人痒痒的贾樟柯,同样不愿坠入彻底的悲观,于是他让一只UFO飞来,仿佛人们的“未识之神”。

《境界》独立出品【影评】

文 | Xila

播音 | 文君

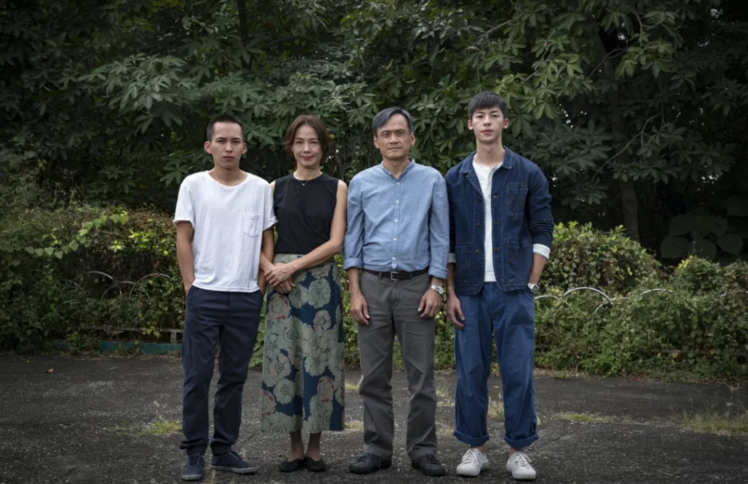

9月21日,贾樟柯的新片《江湖儿女》正式在国内公映。该片虽然没有在戛纳斩获奖项,却获得全球媒体和权威影评人的交口称赞,首映结束后就赢得全场起立长达八分钟的鼓掌。

著名影评人艾伦·亨特评价影片“通过一名刑满释放女人的经历,探寻了中国社会变革的历程,曲折的情节叙述尤如一部伟大的狄更斯小说一般慢慢展开”。另有美国媒体称,贾樟柯再现了他对国家精神轨迹的洞察力。诸多影评人不约而同地提到两个关键词:史诗和时光变迁。

《江湖儿女》在时间线上纵跨了近二十年,刻画了赵涛饰演的巧巧与廖凡饰演的斌斌两个人从2001到2018年跌宕起伏的人生经历。影片始于刚刚进入新千年的山西大同,巧巧和斌哥是一对江湖恋人。斌哥江湖地位很高,和体制、商界有着千丝万缕的联系。由于疑似卷入房地产开发纠纷,斌哥被后起的小混混打击报复,最终在街头被围堵群殴。生命攸关之际,巧巧为了保护斌哥向天鸣枪。因此而面对牢狱之灾时,巧巧又独自承担了全部罪责,入狱五年。

出狱时,巧巧本来期待她为之受苦的恋人斌哥在狱外迎接。结果却物是人非,斌哥早已不知所踪。经多方寻找,已远赴四川的斌哥开始了新的事业和生活。巧巧于是踏上千里寻“恋”之旅。但真正找到斌哥后,她发现自己苦恋的爱人已移情别恋,巧巧心痛不已。

她回到山西老家,开了个麻将馆,直到2017年斌哥再次出现在她的生命中。斌哥突发脑溢血,偏瘫后已成“无用”之人。巧巧将他接回自己的家。重回山西故地,这位昔日的大哥却难以得到往日小弟的尊重,于是他等到在针灸治疗下稍微能走动的时候,再次离开了巧巧,不知去向何方。影片在巧巧的怅然若失中落幕。

“有枪的人才死得快”

电影以“江湖”为名,不过贾樟柯的江湖和传统意义上的江湖大相径庭,它不是体制外的另一个世界,他所呈现的是一个更加接地气的江湖。

在接受媒体采访时,贾樟柯赞同“有人的地方就是江湖”。他说:“传统的江湖电影里面人物就是闯江湖嘛,从一个地方到另一个地方,这个闯江湖经历的不仅仅是这些空间,还有各种各样的人。江湖是什么,江湖就意味着复杂的人际关系。”随后,他又进一步解释道,“整个江湖是由人际关系组成的,无非是复杂的人际关系,还有危机四伏的社会环境。”

因此,与存在于体制之外并可匡正体制的江湖不同,贾樟柯的江湖就是这个世界,他“要写的是中国大陆我们自己生活里面的事儿,生活里面的江湖。”正如贾樟柯所说:“直到今天谁又不是生活在江湖里面,或者你是报社的记者你有报社的江湖,或者你是房地产的老板你有房地产的江湖,你要遵守那个规则,你要打拼,你要在险恶的生活里生存下去。”

江湖意味着生活中的各种危机和不安。为了对抗这种危机与不安,人们在体制之外组成大哥与小弟的同盟,加上暴力的加持,有时甚至体制也是江湖的一部分——比如电影中的大同警察和斌哥的关系——使这种同盟关系显得更加强大有力。不过这种貌似的强大并不能消除人们在面对危机时的不安。

财大气粗的二勇哥刚从港澳回来,正在开发一个房地产项目,希望斌哥帮他处理项目中的一些阻碍。正当斌哥答应帮他“把事儿铲了”,第二天,却传来二勇哥被几个小混混捅死的消息。生命脆弱如此,未免令斌哥兔死狐悲。斌哥也被打击报复之后,跛着脚和巧巧爬上一座人迹罕至的山坡,对面就是一座死火山,在那里,巧巧问斌哥说:“你有枪,还怕?”斌哥说:“有枪的人才死得快。”

斌哥的角色代表了贾樟柯从男性视角所进行的反思。2001年的斌哥有人有钱有枪,在危机四伏的江湖中游刃有余。这一切的代价是丧失自我。有人发现影片中一个细节,“在社会关系中,大家都叫他斌哥;一旦回到两人的关系当中,都会叫他斌斌,好像一回到跟这个女人在一起时,就变成了一个孩子。”贾樟柯回应说:“他变成自己了。”

“斌斌”才是他自己,“斌哥”只是为了保护脆弱的自己而打造的外壳。不过,这层外壳也相当脆弱:入狱一年,曾经的小弟没有一个人在狱外接他;出狱后到四川开始新的事业,甚至为此不惜抛弃巧巧,但偏瘫无用以后,却被人像狗一样扫地出门;回到大同,也没有一个小弟愿意收留这位过去的大哥。

有网友问:“为什么没有安排一个兄弟收留他?”贾樟柯反问:“你觉得兄弟可靠吗?在电影里,刁亦男演的潮州商会的林家栋已经说了,我们现在企业化了,小弟都是跟着大哥吃饭的。”换言之,举国皆被市场经济的商业化大潮所冲刷,所谓的兄弟情谊也不过是明码标价的商品而已。

斌哥希望留住辉煌的手段无外乎权利和财富。在贾樟柯的镜头下,斌哥因此也带着现代男性的普遍弱点,“我自己在写的时候,我觉得其实在当下社会里男性挺迷失的,因为他们更追求所谓的成功。成功是什么呢?就无非是巧巧说的有钱有人,钱就是财富,人就是权利。”

斌哥不惜牺牲爱情,大半生混圈子,最终却发现自己始终被排斥在圈外。一旦失去“人和钱”,二十年的拼搏就只剩下别人的嘲笑。这是对他一生的彻底否定,是他难以承受之重。电影最后,斌哥待偏瘫稍微好转就再次离开巧巧。这时斌哥的孑然一身,正如曾经的巧巧被他抛弃时一样。

斌哥去了哪里?电影没有告诉我们。贾樟柯在接受采访时说:“他只能说是一个迷路的人,但他不是一个软弱的人,他一能走,就投奔江湖去了。”若是如此,电影中的斌哥就真的成了一个堂吉诃德式的悲剧人物,一个命如浮萍的个体带着飞蛾扑火的勇气再次投身于江湖漩涡之中,可以预见的结果当然是继续遭受命运的碾压。

我们在时代浪潮中为自己构筑的安全港湾是否牢靠?正如贾樟柯所言,“蓦然回首,我们其实失去了很多珍贵的东西,我是怀着这样一种反思在写这个剧本。”斌哥的希望是什么?或许他所需要的是脱去重新成为“斌哥”的虚假渴望,回归称为“斌斌”的真实自己,但可惜这并不是他的选择。

爱情也在时光中缴械

不过,贾樟柯并不仅仅停留在一个静止的横截面上对江湖进行思考,相反,他把所谓的江湖放在纵跨20年的时间长河中。因此江湖的跌宕起伏不仅与当前的人际关系和社会环境有关,更和时代的变迁纠缠在一起。贾樟柯说:“因为可能人到中年,命运来来回回,随着时间的过去,我觉得突然就在思考人、思考社会时,会把它放在比较长的时间里去观察、去考验。”

或许在贾樟柯的电影中,时光是比巧巧和斌哥更加重要的角色。二十年前巧巧和斌哥死去活来的爱情、卡拉OK中的狂欢,和兄弟们在大哥面前的毕恭毕敬,因着时间流逝在电影结束时滑入一片悲凉之中,宛如走入一层厚重的阴影。

无论我们在哪个圈子里混江湖,时光好像大浪淘沙,大浪退去之后,生活还能留下什么真正有意义的东西?只是在风口浪尖上的时候,我们无暇思想这些。

在贾樟柯眼中,男性更热衷于追逐外面成功,“女性会更多聚焦于感情、家庭上面,而且女性也有一种对人情世故中自认为对的东西的坚持。男性更易折吧,女性更坚韧”。女性对于他,或许是更诗意的存在。

在死火山对面的山坡上,巧巧说:“经过高温燃烧过,火山灰是最纯净的。”这句话也是本片英文片名“Ash is Purest White”的来源。坚定而倔强的巧巧似乎以此表示她打算为爱奋不顾身,也预示着她和斌哥爱情的悲凉结局。

她在爱人性命攸关之时愤怒地扣动扳机、独揽罪责,出狱之后又像女侠远赴四川寻爱。巧巧身处江湖漩涡的中心,而她用来对抗危机和不安的武器是爱情,但爱情却始终不愿为她遮风挡雨。和斌哥在一起时,她希望和他走进婚姻;重新找到斌哥时,却发现自己已经被爱情遗弃。孑然一身的巧巧坐上火车,家乡的父亲已经去世,苦恋的爱人已将她抛弃,无论在亲情和爱情中都已经没有她的容身之地。

在火车上,她遇见徐铮扮演的克拉玛依男子,虽然知道他是个口若悬河的“骗子”,孤苦无依的巧巧似乎渴望在他身上找到栖身之所。贾樟柯说,“巧巧跟斌哥分手之后,其实是一次新的生活的可能性。徐峥这个角色究竟可靠不可靠,值不值得一生托付,跟着他去新疆?我觉得观众跟巧巧一样都在心里打鼓,重要的是巧巧在尝试着展开新的生活。”不过,当她提到自己曾在监狱服刑时,克拉玛依男子犹豫惊讶的眼神使她斩断了这种可能性,“这样一个年龄的女性,把她最后爱的可能性都给放弃了。”

巧巧中途在一个完全陌生的城市下车,此时的她如一叶浮萍,是彻底孤独的个体。在对抗危机和不安中,她唯一的武器——爱情和婚姻——已被缴械。

UFO的诗意与安慰

导演将时光的残酷指给我们看,这种反思对于在每一个当下迷失于江湖的我们都弥足珍贵。我们不也是一样被爱情撞得头破血流,一样渴望用财富和权力证明自己,成为别人眼中的somebody,一样深感江湖险恶又不甘排出圈外,紧紧抓住某些可以让自己安身立命的救命稻草?

对于斌哥和巧巧来说,仅仅二十年的变迁就将曾经激情燃烧的爱情、曾经叱咤风云的权力和财富冲刷得一干二净,如果将之放在永恒中,我们的生命经历死亡的“高温燃烧”,最终是否也只剩下一把火山灰呢?

在谈到电影英文片名“Ash is Purest White”时,贾樟柯说,“最干净的火山灰,不就是炮灰嘛!我所拍的不也都是炮灰嘛!就是时间过去之后,都消失得无影无踪,连名字都留不下来的人。但这就是电影要拍的人啊!”

在中国文化中,时间是最接近永恒的,“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,在这一视角关照下的个人命运,的确仿佛带着被人诟病的“现实主义的负能量”。因为说实话,贾樟柯没有告诉我们希望从何而来。他虽然不肯沦为“呵呵”傻乐的人,却也并不甘心成为一个彻底的悲观主义者,他希望自己可以学习欣赏高温燃烧之后时间的灰烬。

作为女性的巧巧再次在电影中承载了某种希望的暗示。一个被人讨论很多的情节是,巧巧孤身一人在新疆下了火车,夜色黑暗,她看见飞碟带着耀眼的光亮从天上飞过。贾樟柯否认影片中的飞碟有什么神秘含义,他说:“它也没有神秘隐喻,我觉得它就是现实存在的,是一个奇异的宇宙现象,然后被这么孤独的巧巧看到了,只有她看到。”

可是为什么安排巧巧在那时看见飞碟?“我觉得巧巧太孤独了,她前面一直是跟人在相处,经历了家燕,经历了张译,经历了张一白,经历了摩的司机,经历了廖凡,然后又分手,一个人放逐到那么遥远、远在天涯的新疆,让她看到出现一点奇迹吧,所以我就飞了一个飞碟。”贾樟柯说。显然,对于一个被人际关系排除在外、被社会环境蹂躏到绝望的巧巧来说,飞碟是一种超然的安慰和希望。

飞碟(UFO)即Unidentified flying object,不明来历、不明性质,漂浮及飞行在天空的物体,它在电影中扮演的角色,很像出现在巧巧生命中的“未识之神”(an unknown god)。影片隐隐约约透漏出,在危机四伏和时光变迁中,如果我们真的想要抓住一些稳固的东西,那么希望只能来自于天上,尽管贾樟柯或者巧巧都不知道那希望究竟是什么。

对未识之神的盼望根植在人性中。两千年前基督教的使徒保罗走在雅典街头,就曾看见雅典人为一位“未识之神”建造圣坛;后来著名的哲学家奥古斯丁如此谈论他那种不知名的渴望,“我还没有爱上什么,但渴望爱,并且由于内心的渴望,我更恨自己渴望的还不够。”英国文学评论家,《纳尼亚传奇》的作者C.S路易斯也感受到人类内心深处有对另一个世界的渴望,是任何世间的存在和经历都无法满足的。

不过,无论保罗、奥古斯丁还是路易斯都告诉我们,我们内心不知名的渴望或未识之神最终都指向独一的上帝。斌哥和巧巧真正的问题是,他们想要在江湖的暴风中,栖身于用权力、财富或者爱情编织的漏水的小舟,他们将生命的根基建造在这些极易被洪水冲刷的沙土上,悲剧性的结果是显而易见的。

荷兰著名画家伦勃朗根据圣经创作了一幅名画——《耶稣平静风浪》。画面上风浪滔天、乌云蔽日,狂风咆哮着几乎要将画面中央的小船掀翻。画面的明亮处,门徒们拼命将巨浪中的小船稳住,而在画面的暗处,耶稣却刚刚被门徒们的呼救声吵醒。

圣经对这段故事的记载说,门徒惊慌失措地叫醒耶稣,对祂说:“夫子,我们丧命,你不顾吗?”耶稣醒了,镇定自若地斥责风,向海说:“住了吧!静了吧!”风就止住,大大地平静了。这个故事当然不仅仅是耶稣对自然界风浪的征服,也是在转喻我们的人生。

我们诚然要面对危机四伏的江湖,贾樟柯穷尽奇想地用UFO安慰我们的渴望、平息我们的惧怕。而一个沐浴在恩典之中的五岁的小孩子却知道,“有主在我船上,我就不怕风浪,不怕风浪,直到安抵天家”。何不抬头仰望一位“洪水泛滥之时”仍坐着为王的上帝?就连烧尽一切的时间,也是这位上帝所创造的。

如果没有永恒,毫无疑问我们的人生不过是一片云雾,或是一捧火山灰,“经风一吹,便归无有”。上帝的儿子耶稣却不是一片云雾,约翰·派博说,“祂来到这个转瞬即逝、邪恶败坏又反复无常的世界,做了有史以来最伟大的一件事情。祂是上帝毫无瑕疵的独生爱子,却代替我们而死”,一旦我们这短暂的生命和耶稣发生关系,“能使你们连于永恒的喜乐,让你们生命的这片云雾,化为赞美基督荣耀永存的馨香”。

两千多年来,这馨香之气穿越金钱权力的糜烂、欲望情爱的虚无和宗教体系的恶臭,不绝如缕。在这个现实主义的世界里,它是最终的诗意绽放。

版权声明:《境界》所有文章内容欢迎转载,但请注明出处,来自《境界》,并且不得对原始内容做任何修改,请尊重我们的劳动成果。投稿及奉献支持,请联系[email protected]。如有进一步合作需求,请给我们留言,谢谢。

Leave A Reply